近年、世界情勢や金融市場が不安定さを増す中で、「金(ゴールド)」の価値が再び注目を集めています。今回は全米ベストセラーであり、13カ国語に翻訳されたジム・リカーズ著『ザ・ニュー・ケース・フォー・ゴールド(日本語新訳版)』を紹介します。

著者のリカーズ氏は、ウォール街で40年のキャリアを持っています。本書では、金の持つ普遍的価値と金融システムの脆弱性を論理的に解説しています。

金だけは裏切らない?―復刻された理由

『ザ・ニュー・ケース・フォー・ゴールド』は、2016年に発行されましたが、2025年に新たな章を追加した新訳版として復刻されました。なぜ今、再び注目されているのでしょうか?

当時、リカーズ氏はすでに金融システムの危うさや通貨の信頼性に対して警鐘を鳴らしていました。現在、ウクライナ戦争やパンデミック、グローバル経済の混乱により、私たちが盲目的に信じてきた基軸通貨や中央銀行の信頼が揺らいでいます。

本書では「金を投資可能な資産の10%に組み入れるべき」との提案がなされており、当時は過激に映ったこの主張が、今では極めて現実的なアドバイスとして受け入れられつつあるのです。

FRBの「隠れ資産」?金の正体とは

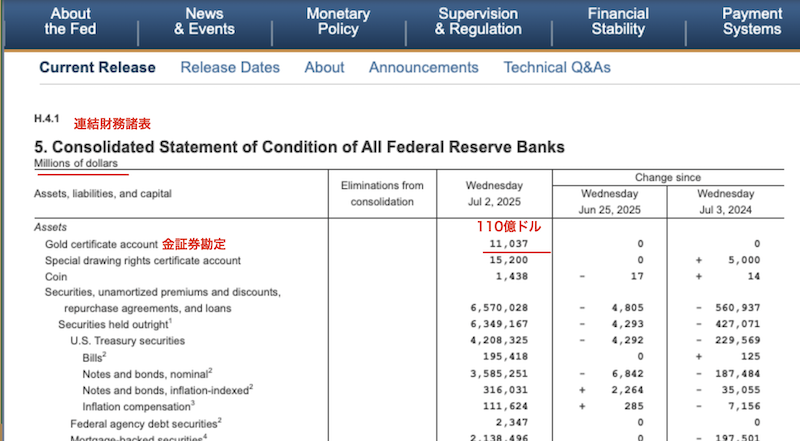

FRB(アメリカ連邦準備制度理事会)の連結財務諸表には、「金証券勘定」として110億ドル分の金が記載されています。しかしこの金額は、1971年時点の1オンスあたり42ドルという価格で評価されたまま。現在の金価格(1オンス約3,390ドル)とは大きく乖離しています。

この評価方法により、実際には8,800億ドル以上の価値を持つ金が、110億ドルと過小評価されているのです。

リカーズ氏はこれを「隠し財産」と呼び、FRBは表向きには金の重要性を語らないものの、実際には一切売却せず、大切に保有し続けている点に注目すべきだと述べています。

世界はすでに「影の金本位制」に移行している?

「影の金本位制」とは、現在の通貨制度が表向きはドルを基軸としながらも、実質的には金が価値の裏付けとして復活しつつあるという概念です。

通貨制度は約30年周期で崩壊してきた歴史があり、現在のドル体制もリーマンショックを機に大きく揺らいでいます。本書では、金の保有量をGDP比で比較し、通貨制度が崩壊した際に有利となる国々についても分析されています。

以下の表は最新のデータを集めて私なりに整理したものです(2025年7月時点)。

| 金保有量(t) | 金額換算(十億$) | GDP(十億$) | 金/GDP比率 | |

| 米国 | 8133 | 876.5 | 30510 | 2.9% |

| EU | 10771 | 1160.8 | 20290 | 5.7% |

| ロシア | 2329 | 251.0 | 2200 | 11.4% |

| 中国 | 2264 | 244.0 | 19230 | 1.3% |

| 英国 | 310 | 33.4 | 3730 | 0.9% |

| 日本 | 846 | 91.2 | 4190 | 2.2% |

| インド | 879 | 94.7 | 4270 | 2.2% |

特にロシアやEU圏は、GDPに対する金の保有比率が高く、「金に強い国」として注目されています。

逆に、日本やイギリスは比率が低く、資産保全の面で脆弱と見られる傾向にあります。

金は投資資産ではない?真の価値とは

著者は、「金は投資資産ではない」と断言しています。

著名投資家ウォーレン・バフェットも、金には利回りがなくリターンを生まないと批判していますが、これはむしろ金の本質を示すものです。

金にはリスクもリターンもありません。価値が減ることもなく、満期も発行体も存在しない。

それは「資産としての絶対的な安定性」を意味しています。しかも、金は原油などの商品(コモディティ)と比べて価格変動が少なく、長期保有に向いた性質を持ちます。

本書では金を「貨幣」であり「保険」であると定義しています。インフレやデフレといった極端な経済状況においても、金は価値の保存手段として機能するのです。

個人投資家が金を持つべき理由とは?

金の保有は「短期的な利益」を目的とすべきではありません。本書では「投資可能な流動資産の10%程度を金に分散する」ことが推奨されています。

なぜなら、金の本質は「長期的な富の保存」だからです。価格の上下に一喜一憂せず、10年、20年といった長いスパンで保有することで、経済危機や通貨価値の下落から資産を守ることができるのです。

また、デジタル通貨や金融システムの混乱が進む現代において、物理的な金の価値はますます高まっています。金は、現代の「金融保険」としての役割を果たしてくれるでしょう。

金への信頼を再確認する時代

『ザ・ニュー・ケース・フォー・ゴールド』は、金に関する考え方を大きく変えてくれる一冊です。

これからの資産防衛において、「金を持たないリスク」の方が高くなるかもしれません。

金融リテラシーを高めたい方、資産形成に不安を抱えている方には、まさに必読の一冊と言えるでしょう。時代を超えて読み継がれる価値のある書籍ですので、ぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。