米国の人気投資家・ジム・クレーマー氏は、著書『マッドマネー』の中で「投資の世界における間違った常識」を鋭く批判しています。今回の記事では、第2章と第5章を中心に、彼の投資哲学を掘り下げ、特に重要な概念である”バイアンドホームワーク”や”セクターローテーション”について詳しく解説します。

バイアンドホールドではなく「バイアンドホームワーク」!

多くの投資家が信じている「株は長期保有すれば報われる」という考え方。ジム・クレーマー氏はこの“バイアンドホールド”という常識に警鐘を鳴らします。彼によれば、ただ株を買って持ち続けるのではなく、購入後こそ本当の仕事が始まるのです。

彼の提唱する「バイアンドホームワーク」は、買った銘柄について週1時間の調査を欠かさず行うという考え方です。分散投資を行う場合は最低でも5銘柄以上が望ましいため、週5時間の調査時間が必要になります。これが難しい場合は、個別株ではなく投資信託などを選ぶべきだと述べています。

また、長期で保有すべきは配当を安定的に出す優良企業であり、どんな銘柄でも持ち続けて良いというわけではありません。要するに、株式投資において最も大切なのは“買った後の行動”だという点を強調しているのです。

間違った常識について

短期売買は本当に悪か?今こそ見直すべき理由

「短期売買はリスクが高く、長期投資こそが正しい」——これもよくある投資の常識ですが、ジム・クレーマー氏はこれにも異を唱えます。過去には売買手数料が高かったため、確かに頻繁なトレードは不利でした。しかし、現在はネット証券の普及で売買コストがほぼゼロになり、トレードのハードルが大きく下がっています。

そのため、利益確定のための売却は合理的であり、むしろ適切なタイミングで売ることが重要だと述べています。

特に、相場が不安定な状況では柔軟にポジションを動かす判断力が求められます。長期保有だけに固執するのではなく、マーケットの変化に応じた戦略が必要だという視点は、重要なメッセージだと思います。

投機は悪ではない!健全なリスクとしての「投機」

投機(スペキュレーション)はしばしば悪とされますが、クレーマー氏はむしろそれを分散投資の一環として取り入れるべきだと主張します。重要なのは、投機を無制限に行うのではなく、あくまで計算されたリスクとして組み込むという点です。

たとえば、ポートフォリオ全体の数%を投機銘柄に振り分けることで、リスクとリターンのバランスを取ることが可能になります。ここでいう投機銘柄とは、将来的に大きな成長が見込める小型株や、買収(TOB)が期待される企業などです。さらに第10章では、オプション取引の活用も紹介されており、リスク管理を前提とした高度な戦略の一部と位置づけられています。

高齢者であっても、投資資産のうち一定割合を登記に振り向けることで、ポートフォリオ全体に成長性をもたらすことができると述べています。ただし、全体の1/5以上を登記に使うことは推奨されていない点も注意が必要です。

セクターローテーション戦略:景気サイクルに乗る投資術

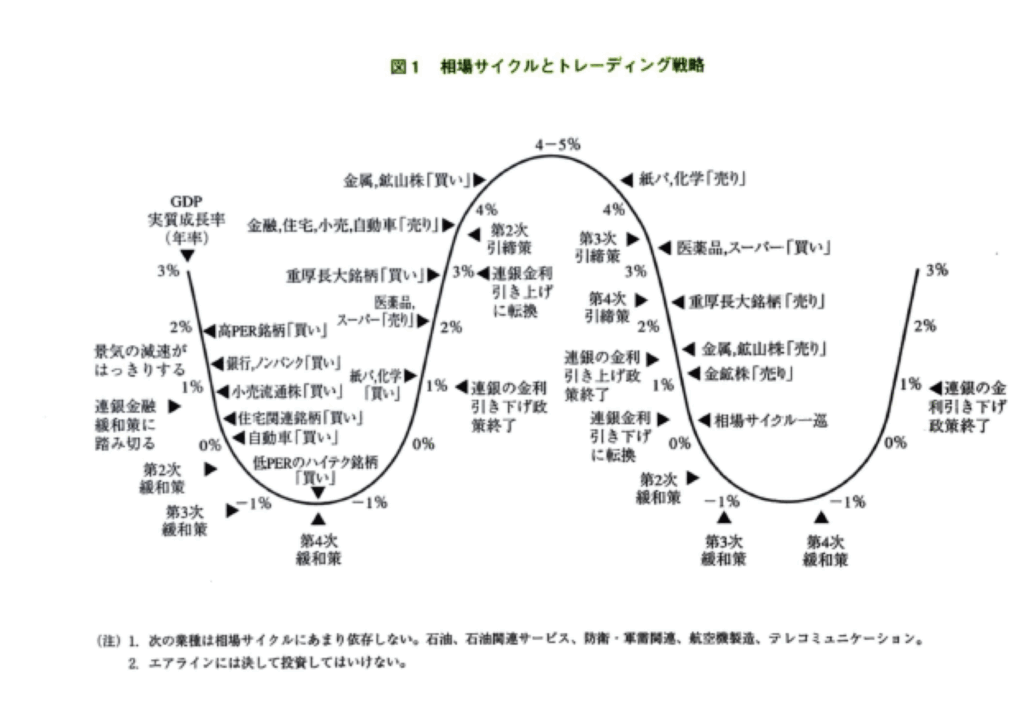

ジム・クレーマー氏がもう一つ強調しているのが「セクターローテーション」の考え方です。これは、マクロ経済の動向に合わせて、資金を異なるセクターに移す投資戦略のことです。

景気が後退から回復へと転じる局面では、ディフェンシブ銘柄(医薬品、生活必需品など)から、より成長性の高い循環株(ハイテク、素材、化学など)へと資金が移動します。逆に景気が過熱し始めた局面では、再び安定性のある銘柄へと戻るという流れが一般的です。

実際に彼がヘッジファンドを運用していた際には、机の前に「経済成長とセクター循環の関係を示すチャート」を掲げ、それを基に銘柄選定をしていたとのこと。この戦略を理解するには、実質GDP成長率の推移を注視する必要があります。

2025年1Q時点で、実質GDP成長率は-0.5%と低迷しており、このような局面ではテクノロジーなどの成長銘柄に注目が集まりやすいと言われています。

そこで、最近のクレーマーはYouTubeで、PERが低下してきたApple株を推奨していました。ある程度このセクターローテーションのタイミングとも整合性があるようです。

まとめ:常識にとらわれない柔軟な投資戦略を

ジム・クレーマー氏の投資哲学は、投資における固定観念を見直すことから始まります。買って終わりではなく、買った後の調査が重要。短期売買も適切に行えば有効な戦略となりうる。そして投機もまた、リスク管理を前提とすれば有効な分散手段になる。

さらに、マクロ経済の動きに対応したセクター選択は、長期的な成長の鍵となるでしょう。今後もこうした視点を持ちつつ、自分なりのスタイルで市場に向き合う姿勢が求められます。

投資における”常識”を疑い、柔軟で論理的な戦略を実行することこそが、真の成功につながるのかもしれません。